LEAPER 2.0在非人灵长类动物和人源化小鼠中实现了高效精准的长时RNA编辑

RNA碱基编辑作为一项全新的疾病治疗策略,越来越受到广泛关注。ADAR作为一种细胞内源的RNA脱氨酶已经被广泛应用于RNA碱基编辑。基于ADAR的RNA编辑利用了细胞翻译机制的一个独特性质,即由于结构相似性,肌苷会被识别为鸟嘌呤。这使得ADAR编辑器能够引入特定位点的、由RNA引导的腺嘌呤到肌苷(A-to-I)的改变,从而打开了广泛的治疗潜力,包括修正致病突变、调节基因表达或改变蛋白质相互作用等[1]。2019年魏文胜课题组开发了LEAPER技术(Leveraging Endogenous ADAR for Programmable Editing of RNA)[2],并于2022年升级为LEAPER 2.0 [3],通过工程化的环状RNA招募细胞内源的ADAR蛋白,在靶向位点实现了高效且精准的编辑。由于LEAPER是一种依赖于内源ADAR活性的编辑系统,而不同组织和物种中内源 ADAR 的表达存在差异,并且递送方法尚未得到全面验证,因此该技术仍需在多个物种,特别是非人灵长类中进行测试。在这项研究中,研究人员进一步利用AAV将工程化的环状ADAR招募RNA(circ-arRNA)递送到非人灵长类动物及人源化小鼠体内,以实现长期、高效和精准的RNA碱基编辑。

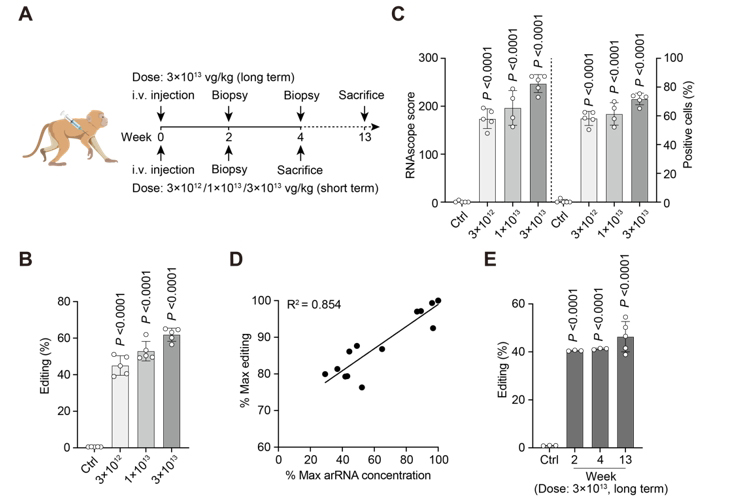

首先,研究人员在非人灵长类动物的体外培养细胞内进行了实验,通过优化获得了高效且精准的工程化circ-arRNA,其靶向位点的编辑效率可高达47%。随后,他们将该工程化circ-arRNA包装到AAV病毒中,成功实现了在非人灵长类动物体内的递送。然而,临床上使用的AAV剂量一旦超过1 × 1014vg/kg,会带来严重毒性[4],因此该研究将AAV剂量控制在临床可接受的范围内,分别为3×1012,1×1013和3×1013vg/kg的剂量 (图1A)。将这三种剂量的肝靶向AAV8注射到非人灵长类动物体内,并进行长期观察和检测,结果显示在第二周,肝脏细胞编辑效率可达50%以上(图1B)。通过计算感染效率(图1C)发现受AAV感染的肝脏细胞编辑效率可高达80%,这表明LEAPER 2.0可以在体内快速且高效地发挥作用。此外,研究人员还发现,编辑效率呈剂量依赖性,随着AAV8剂量的升高,非人灵长类动物体内工程化circ-arRNA的表达量增加,从而提高了编辑效率,这表明LEAPER 2.0具有良好的药物剂量依赖性 (图1D)。编辑效率在非人灵长类动物体内可以维持13周并保持稳定,说明通过AAV递送的LEAPER 2.0具有长期编辑的特点(图1E)。此外,研究者未观察到LEAPER 对非人灵长类动物具有毒性,表明该编辑技术是安全且特异的。

图1. AAV递送的LEAPER 2.0在非人灵长类动物体内实现高效、长时程编辑

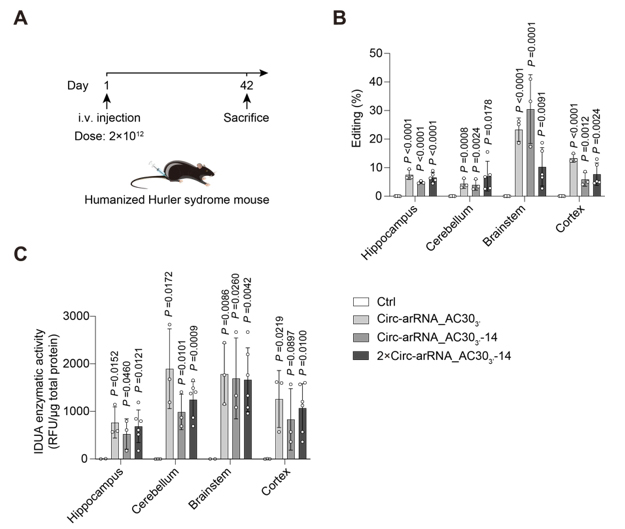

进一步地,研究人员尝试使用AAV递送的LEAPER 2.0来治疗人源化转录本中的提前终止密码子。提前终止密码子导致了11%的人类遗传病[5],因此针对此类密码子的编辑具有巨大的应用前景。为此研究者构建了人源化的Hurler综合征小鼠,该小鼠表达人源化的IDUA转录本,其中存在一个提前终止密码子,导致该小鼠可以模拟人类溶酶体贮积症,即粘多糖贮积症 I 型 (MPS-I)(图2A)。 MPS-I的特征是α-L-艾杜糖苷酶的酶活性缺陷,导致糖胺聚糖 (GAG)的积累。通过筛选和理性设计,研究者成功地提高了ADAR编辑的精确性,并获得了高效的工程化circ-arRNA。使用AAV-PHP.eB递送circ-arRNA到小鼠体内,不仅在肝脏等器官,而且在神经系统恢复了α-L-艾杜糖苷酶的酶活性(图2B,C),降低了GAG的积累,显著改善了小鼠的表型。由于目前MPS-I的治疗策略多为酶替代疗法,递送的IDUA蛋白不能跨越血脑屏障,因此无法治疗中枢神经系统中的GAG积累[6],而LEAPER 2.0介导的RNA编辑能够在多个器官中恢复细胞内源IDUA转录本的功能,从而实现了更优的治疗效果。

图2. AAV递送的LEAPER 2.0成功治疗人源化Hurler综合征小鼠

结合研究者在非人灵长类动物和人源化小鼠中的研究结果,LEAPER 2.0 为遗传性疾病治疗以及其他严重疾病的潜在临床应用提供了巨大的希望。这些发现极大地加强了通过AAV递送的工程化环状ADAR招募RNA用于治疗和探索性转化研究的前景。这项研究由博雅辑因生物科技有限公司和北京大学魏文胜课题组合作完成。博雅辑因科学创始人,北京大学魏文胜教授和博雅辑因袁鹏飞博士为该研究的共同通讯作者。魏文胜课题组伊宗裔博士、博雅辑因赵艳霞博士、易泽轩博士和张永建博士为论文的共同第一作者,博雅辑因汤刚彬博士等人也对这项研究作出了重要贡献。该研究项目得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、北京市科委生物医学前沿创新推进项目、北大-清华生命科学联合中心、昌平实验室和中国博士后科学基金的支持。

参考文献:

1. Sheridan C: Shoot the messenger: RNA editing is here. Nat Biotechnol 2023, 41(3): 306-308.

2. Qu L, Yi Z, Zhu S, Wang C, Cao Z, Zhou Z, Yuan P, Yu Y, Tian F, Liu Zet al: Programmable RNA editing by recruiting endogenous ADAR using engineered RNAs. Nat Biotechnol 2019, 37(9): 1059-1069.

3. Yi Z, Qu L, Tang H, Liu Z, Liu Y, Tian F, Wang C, Zhang X, Feng Z, Yu Yet al: Engineered circular ADAR-recruiting RNAs increase the efficiency and fidelity of RNA editing in vitro and in vivo. Nat Biotechnol 2022, 40(6): 946-955.

4. Agarwal S: High-dose AAV gene therapy deaths. Nat Biotechnol 2020, 38(8): 910.

5. Mort M, Ivanov D, Cooper DN, Chuzhanova NA: A meta-analysis of nonsense mutations causing human genetic disease. Hum Mutat 2008, 29(8): 1037-1047.

6. Parini R, Deodato F: Intravenous Enzyme Replacement Therapy in Mucopolysaccharidoses: Clinical Effectiveness and Limitations. Int J Mol Sci 2020, 21(8).

- 伊成器研究组报道AIM平台,突破“单点编辑”限制,实现RNA多位点、多功能精准操控2026.01.07

- 田望课题组发现植物抗逆“全能选手”,为提高植物“钙营养”和复合逆境抗性提供新概念2026.01.06

- 张蔚课题组与合作者揭示红珠凤蝶马兜铃酸抗性机制2026.01.05

- 刘君团队开发FOCAS平台实现m6A修饰位点的全转录组功能解析2026.01.05

- 肖俊宇研究组揭示FcRL5受体识别 IgG的分子机制2026.01.02

- 王伟课题组报道应激颗粒实现胞内氧化还原异质性的新功能:细胞抗氧化的“智能调控枢纽”2025.12.22

- 李晟课题组与合作者揭示保护地缓解人类对兽类行为干扰的关键作用2025.12.15

- 姚蒙研究组系统评估无脊椎动物宏条形码引物,助力eDNA生物多样性研究2025.12.12

- 朱丹萌课题组与合作者揭示PICKLE调控染色质状态与基因转录的分子机理2025.12.09

- 季雄团队提出FeaSion策略揭示RNA聚合酶磷酸化的特征调控与功能2025.12.01

- 罗述金课题组古DNA研究揭示:豹猫与人共栖3500年直至汉末,家猫经丝绸之路唐代方始传入2025.11.28

- 白洋研究员入选第三期 “新基石研究员项目”资助名单2025.11.26

- 实验室主任瞿礼嘉教授2025年新当选中国科学院院士2025.11.25

- 汪阳明团队与西湖大学卢培龙团队利用人工智能辅助蛋白质设计实现精准线粒体DNA碱基编辑2025.11.18

- 肖俊宇和高宁团队联合发表多聚抗体设计策略2025.11.07

- 赵进东课题组应邀撰写藻胆体的结构和能量传递机制长文综述2025.10.28

- 郑晓峰课题组揭示代谢酶ALDOA入核激活NF-κB信号通路驱动胰腺癌进展2025.10.23

- 陆剑课题组揭示果蝇饥饿耐受的遗传架构和性别差异2025.09.29

- 遇赫课题组揭示中国家猪的起源传播与人群互动过程2025.09.26

- 季雄团队揭示INO80/SWR复合物通过BRD2和染色质景观调控Pol II转录起始2025.09.22

- 刘启昆课题组与合作者在Current Opinion in Plant Biology发文总结植物再生领域表观遗传调控的研究进展2025.09.18

- 钟上威课题组受邀发表植物光信号传导Tansley长文综述2025.09.16

- 姚蒙课题组研发新型空气eDNA采集器高效检测动植物多样性2025.09.11

- 焦雨铃研究组克隆了小麦粒重新基因,服务高产育种2025.09.02

- 魏文胜团队与合作者联合开发新型通用型CAR-T 疗法治疗血液系统恶性肿瘤2025.08.22

- 魏文胜团队开发RNA环化新方法2025.08.12

- 汪阳明团队创新双组学技术MAPIT-seq:在单细胞水平同时绘制RNA结合蛋白作用图谱与基因表达图谱的新利器2025.08.11

- 周岳课题组揭示拟南芥PRC1介导的H2Aub loop的形成机制及功能2025.08.11

- 贺新强课题组与周岳课题组合作揭示PRC2调控维管组织模式建立机制2025.08.11

- 苏晓东课题组揭示清道夫受体CD163识别底物的分子机制2025.07.23

- 陈雪梅课题组系统阐释植物miRNA成熟与功能调控机制2025.07.23

- 苏晓东课题组与合作者揭示AAV与新型受体(AAVR2)结合的分子机制2025.07.15

- 合成植物基因组2025.07.09

- 伊成器课题组与合作者建立RNA"暗码",升级生命语言2025.07.04

- 魏文胜团队系统揭秘人类基因组中“沉默突变”的功能性“低语”2025.06.26

- 肖俊宇团队与张永辉团队合作揭示嗜乳脂蛋白激活γδ T细胞的“分子钳”机制2025.06.12

- 昌增益课题组揭示蛋白质内源性(顺式)去组装元件调控细菌细胞分裂环(Z环)的动态形成2025.06.09

- 陆剑课题组揭示uORF在动物进化与发育中发挥“翻译减震器”调控作用的新机制2025.06.09

- 张蔚课题组与合作者揭示兰花螳螂程序性体色转变的分子机制及生态学意义2025.05.30

- 2025年“全国科技活动周”和“全国科技工作者日”活动2025.05.29

- 李川昀团队与合作者开发细胞通讯分析工具STCase,揭示肿瘤微环境中空间特异性通讯事件2025.05.29

- 伊成器课题组系统阐释假尿嘧啶修饰的功能与治疗应用新范式2025.05.27

- 瞿礼嘉/钟声团队应邀撰写被子植物雌-雄相互作用保证双受精成功综述2025.05.26

- 陆剑课题组与合作者共同揭示uORFs通过精细调节CLOCK蛋白的翻译参与果蝇昼夜节律及睡眠行为的调控机制2025.05.16

- 伊成器团队发展痕量样品m6A修饰定量测序方法2025.05.08

- 白洋团队联合多位顶尖科学家系统解析根际微生物组调控水稻分蘖的功能与机制2025.04.24

- 瞿礼嘉/钟声课题组发现植物传粉过程中“未雨绸缪”的“两步授粉”备份新机制,为作物逆境下的育性优化提供新思路2025.04.15

- 曾虎课题组应邀撰写综述:空间组学技术的研究进展2025.04.06

- 张迪课题组受邀综述蛋白质L-乳酰化的研究进展2025.04.04

- 苏晓东课题组揭示短序列锚定元件AE在DNA与蛋白质结合中的重要作用2025.03.31

- 魏文胜团队实现人类肿瘤免疫调控网络的单碱基精度解析2025.03.21

- 白洋团队构建全球首个作物根际"细菌+病毒"基因组数据库2025.03.13

- 季雄团队揭示RNA聚合酶亚基RPB7偶联磷酸酶CTDP1稳定Pol II并介导转录再起始2025.03.05

- 何爱彬团队利用全景单细胞组蛋白修饰实现胚胎发育谱系追踪2025.03.04

- 赵进东课题组揭示蓝细菌藻胆体与光系统II结合的新分子机制2025.02.17

- 高歌课题组提出面向大规模异质性空间转录组学切片的表征与解析新方法2025.02.12

- 周岳课题组揭示拟南芥雄性生殖细胞发育过程中染色质三维结构的动态变化过程及其重要作用2025.02.12

- 魏文胜团队发布新一代线粒体碱基编辑器助力建立疾病动物模型2025.01.23

- 贺新强课题组揭示木质部管状分子发育的microRNA调控网络2025.01.19

- 周岳课题组在Genome Biology发文揭示了拟南芥中启动子空间调控模式和喷泉结构形成机制2025.01.02

- 高歌课题组提出人类转录调控元件建模与相关非编码变异功能解析方法2025.01.02

- 魏文胜团队利用碱基编辑器筛选绘制DNA损伤应答功能元件图谱2024.12.16

- 秦跟基课题组揭示弱光下种子萌发调控新机制2024.12.05

- 刘启昆课题组开发了全新的植物细胞谱系追踪工具2024.11.26

- 周岳课题组揭示植物首个三维基因组结构蛋白及其调控机制2024.11.22

- 周岳课题组揭示植物特有的PWWP结构域蛋白调控基因表达的分子机制2024.11.22

- 国家重点实验室陈雪梅教授获得2024年度“求是杰出科学家奖”2024.11.08

- 秦跟基课题组应邀撰写品牌综述“Tansley insight”总结TCP转录因子在细胞器、细胞和器官命运决定中的重要功能2024.10.28

- 郑晓峰课组揭示USP1-ATF4-CD98hc调控ENKTL淋巴瘤患者耐药的新机制2024.09.30

- 肖俊宇课题组揭示IgM–CD5L复合物的分子机制2024.09.30

- 陆剑课题组揭示密码子使用偏好性对翻译调控的影响2024.09.30

- 魏文胜团队实现蛋白质组中丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸位点的功能解析2024.09.24

- 王继纵/邓兴旺课题组合作解析植物光敏色素phyB光信号转导的机制2024.09.24

- 刘君/杨雪瑞课题组合作揭示m6A-cenRNA调控癌细胞着丝粒稳态的机制2024.09.23

- 伊成器教授荣获2024年“科学探索奖”2024.08.29

- 王伟课题组报道蛋白酶体调控SG稳态抵御高温胁迫的新机制2024.08.22

- 肖俊宇团队阐明IgE 高亲和力受体FcεRI 复合物的组装机制2024.08.22

- 朱玉贤院士团队发布首个棉花基因组完整图谱,阐述棉族独特折叠胚胎形成的分子与演化机制2024.08.16

- 李晴课题组报道了滞后链核小体组装和冈崎片段成熟的协同机制2024.08.13

- 魏文胜团队报道非脱氨酶依赖的嘧啶碱基编辑器TBE2024.08.03

- 李晴研究组与合作者报道真核DNA复制体介导的亲本组蛋白表观遗传信息继承新机制2024.08.02

- 张迪课题组与合作者共同报道区分蛋白质乳酰化修饰同分异构体的新方法2024.07.22

- 国际遗传工程和生物技术中心(ICGEB)总干事Lawrence Banks教授一行访问陆剑课题组2024.06.26

- 郭强课题组与合作者揭示Synaptophysin调控突触小泡生成与功能的机制2024.06.06

- 2024年全国科技周开放活动2024.05.28

- 李磊课题组解析miR408平衡植物生长和抗旱的分子机制2024.05.16

- 李晟课题组与合作者研究揭示华北地区华北豹栖息地及其景观连通性现状2024.05.06

- 陆剑课题组揭示黑腹果蝇演化历史和环境适应机制2024.04.19

- 李川昀课题组在WIRES RNA发表从头起源新基因起源特征的综述2024.04.16

- 秦跟基课题通过构建拟南芥十二重突变体揭示雌蕊顶端命运决定的分子机制2024.04.08

- 李川昀课题组与合作者揭示结构变异编码人脑特异发育的新机制2024.04.07

- 肖俊宇课题组阐明磷酸化酶激酶PhK的组装与激活机制2024.04.01

- 陆剑课题组研发SIRSVIDE模型解析病毒进化动态2024.03.28

- 陈雪梅课题组鉴定了一个新的非典型帽子修饰RNA(NAD-capped RNA)脱帽酶,揭示了NAD+帽子修饰参与基因表达调控的新机制2024.03.18

- 祝贺瞿礼嘉教授成果入选 2023 年度“中国生命科学十大进展”2024.03.08

- 李晴、高宁及合作者揭示亲本组蛋白在DNA复制叉回收的关键分子机制2024.03.07

- 伊成器课题组开发升级版RNA编辑技术RESTART v32024.03.06

- 魏文胜课题组揭示肿瘤逃逸非HLA-I类分子依赖多效型T细胞杀伤的新机制2024.02.21

- 秦跟基课题组与合作者揭示水稻花药适时开裂的分子机制2024.02.21

- 陆剑课题组发表综述探讨新冠病毒刺突蛋白的功能演化2024.02.20